(versione italiana qua)

About a month ago we celebrated the 50th anniversary of the internet — an innovation that seemed to be merely a tool, but which a visionary artist like David Bowie, in a BBC interview twenty years ago, described as "an alien life form, … the birth of something exhilarating and terrifying." Artists often see clearly what scientists and technologists struggle to grasp, particularly when it comes to the social impact of their discoveries.

The social effects of digital technology are now plain for all to see — above all because these innovations, which seemed destined to bring us a better future, are instead increasingly constraining our daily lives.

The title of the book by Soro presented at the conference "Data between Digital Sovereignty and National Interest: People, Public Administrations and Businesses," held recently at the University of Milan, contains the expression "digital humanism" — a term that was also at the centre of a scientific conference in which I participated as president of Informatics Europe, the association that brings together university departments and industrial research centres working in the field of informatics. The conference produced a document, the Vienna Manifesto, which recalls that digital technologies "are challenging our societies and questioning what it means to be human." The manifesto — whose endorsement by individuals and institutions we actively encourage — reminds us that the challenge for all of us is to build a just and democratic society in which people are at the centre of technological progress.

This is first and foremost a social and political challenge, and only secondarily a scientific or technological one, because the digital dimension is now ever more intertwined with the various social dimensions that encompass all the different relationships — economic, legal, cultural, and so on — established among individuals. This dimension, which is where digitalised data resides, defines a social space that, like any other social space, can be shaped according to different political visions. I therefore consider it entirely natural that governments should wish to exercise their steering and management role with respect to the digital sphere as well.

The following words were written this year: "a nation's data is a collective resource, a national asset. This country and its people have a sovereign right over such data, a right that cannot be extended to those who are not its citizens." This did not happen in Europe; these are not the words of a leader of one of those parties that many media outlets are quick to label populist. These words are contained in an Indian government document that, in February of this year, set out a draft national e-commerce policy.

International think tanks have raised the usual loud objections against a protectionism that hinders trade and depresses the economy. But it is hard to understand why a nation's natural resources should be protected while its digital ones should not. I therefore consider it entirely legitimate and indeed necessary for a state to govern digital space just as it governs physical space, given that the natural world and the digital world are now so deeply intertwined that they must be managed together. In the digital society, whoever controls data controls society. Germany and France want national clouds to store data with the guarantee that it remains within the state's borders. Paris and Barcelona are the most prominent examples of cities that have understood that their citizens' data is an enormously precious resource.

What, then, is needed to this end? A few reflections from a scholar and a citizen, leaving it to politicians to draw the threads together.

Our "digital doubles" are like us — they are exactly us. What would we call rulers who sold their own citizens to foreign powers? Is it acceptable for this to happen in the digital dimension? To what ends should the control and governance of digital infrastructure and data be directed? In recent years the phrase "data is the new oil" has been widely repeated. But if this data belongs to people, is it right — socially, ethically, and politically — to treat it as a commodity? Are people a commodity? There is very little awareness of these issues, as demonstrated by a well-known experiment in which a shop sold goods to customers who paid with their personal data. I apologise in advance if the comparison seems macabre, but would you give up a finger to buy a car?

I believe that digital space, along with the solutions connected to it, must be managed in the interest of the Nation — that is, in the interest of its citizens. We need a politics that returns to exercising, on behalf of the people, the sovereignty that Article 1 of our Constitution assigns to them.

To do this, however, it is necessary to understand the foundational core of this "alien life form," to borrow the expression David Bowie used twenty years ago.

The point is that the impact of the digital on society is a genuine revolution — one that would be more accurately called the informatics revolution, because it is due not so much to the way data is represented in digital form, but to the fact that informatics, the scientific discipline that underpins this technology, allows us to build a new kind of machine.

These machines are reminiscent of those that, during the industrial revolution, made possible the transformation of society from agrarian to industrial — but they are different and enormously more powerful. Industrial machines are amplifiers of human physical strength; the machines of the informatics revolution are cognitive machines — amplifiers of the rational cognitive functions of human beings.

Cognitive activities that until recently only human beings were capable of performing are now within the reach of machines. We started with simple things — sorting lists of names — but now we can recognise whether a piece of fruit is ripe or whether a fabric has defects, to give just two examples made possible by that branch of informatics known as artificial intelligence.

There are, however, two problems.

1. These cognitive machines possess neither the flexibility nor the adaptability to change their mode of operation as circumstances evolve. All possible future scenarios must have been anticipated in some way by their designers. We cannot therefore leave them to operate on their own, unless they are deployed in contexts where we are completely certain that everything has been taken into account. Games are a paradigmatic example of such scenarios. These cognitive machines are automatic mechanisms — gigantic clockwork devices that always behave in the same way. This is why digital transformation so often fails: because people assume that once the computing system has been built, the work is done. In reality, since no context is static and unchanging, computing systems that are not accompanied by people capable of adapting them to the evolution of operational scenarios are bound to fail.

2. These cognitive machines are entirely detached from what it means to be a person. Some see this as an advantage; to me it is an enormous flaw. I do not believe it is possible to determine a single best way of making decisions. Those who think that artificial intelligence can govern human society in the best possible way for everyone are either deluded or harbour hidden interests. Since human society has existed, it has been the task of politics to determine the synthesis between the conflicting needs that always exist in any assembly. And such a synthesis cannot be separated from our being human. The only intelligence capable of making appropriate decisions in this context is the embodied intelligence of people, not the artificial intelligence of cognitive machines.

To set ourselves on the path to becoming a society that governs the digital appropriately, however, we cannot do without — and we are already monstrously behind — serious education at all levels in informatics. It is necessary that informatics, the science that underpins the digital world, enters schools just as physics and biology — the sciences underpinning the natural world — are already present.

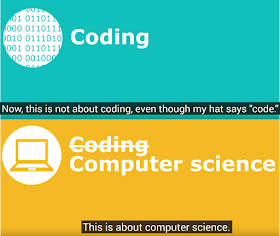

In recent times I often hear it repeated that we need to teach the new language of coding — that is, computer programming. I always counter that focusing on coding means training digital labourers, who will be the first to be sacrificed as technology advances, and that what must instead be taught are the basic scientific concepts of informatics.

This is the path being followed in the United States — a country that launched the coding craze, yet subsequently included Computer Science, that is, informatics, in the federal legislation that prescribes which subjects a student must study to receive a "well-rounded" education. A very humanistic expression, emphasising that investment in education is the most important and fruitful long-term investment a country can make.

In Europe, the association of which I am president, Informatics Europe, together with other scientific associations, has launched the "Informatics for All" initiative with a declaration — the Rome Declaration — which calls on all European and international institutions to work to ensure that the study of the foundations of informatics, indispensable to understanding the digital world, is included in schools, alongside the foundations of the other scientific disciplines that enable people to be fully aware citizens of contemporary society.

As with other great social issues, it is the task of politics to decide what to do. In the digital sphere, I am fond of recalling a quotation from Evgeny Morozov — one of the most clear-sighted sociologists in this field — who wrote in his book To Save Everything, Click Here: "for a mass political party today, to neglect its responsibility toward the digital is to neglect its responsibility toward the very future of democracy."

--The original version (in italian) has been published by "Key4Biz" on 2 Decembre 2019.